ブログ・かみ合わせ・顎関節症

あなたのカラダの不調、咬み合わせが原因かも?

こんにちは。ビバ歯科・矯正小児歯科です。

今年の冬も新型コロナウイルスの流行が続いており、ここ数年は健康管理により気を遣う生活をされている方が多いかと思います。しかし「コロナにならないように」と、熱や咳、のどの痛みにばかり気を取られがちですが、以下のような悩みを抱えている方はいませんか?

- 頭痛

- 腰痛

- 肩こり

- 顎の痛み

- めまい 等々

一見すると内科や整形外科に駆け込みそうな症状ですが、実はこれら『歯』が原因かもしれません。

今日はカラダの不調と咬み合わせについてのお話です。

目次

そもそも咬み合わせとは?

咬み合わせというのは「上の歯と下の歯の咬みあう具合」のことを言います。よく歯並びと同じように使われる方がいますが全く別物です。歯並びは単に「歯の並び方」のことです。歯並びは顔を正面から見た時に人から見えるということもあり、見た目を気にして歯科矯正を検討する方が多いです。それに対して、咬み合わせというのは歯並びほど見た目に影響がでるとは限らず、本人も常に視界に入るわけではないため放置されがちです。

咬み合わせというのは「上の歯と下の歯の咬みあう具合」のことを言います。よく歯並びと同じように使われる方がいますが全く別物です。歯並びは単に「歯の並び方」のことです。歯並びは顔を正面から見た時に人から見えるということもあり、見た目を気にして歯科矯正を検討する方が多いです。それに対して、咬み合わせというのは歯並びほど見た目に影響がでるとは限らず、本人も常に視界に入るわけではないため放置されがちです。

しかし、この咬み合わせは歯並びと同じくらい、いえ場合によっては歯並び以上にとても重要なことなのです。

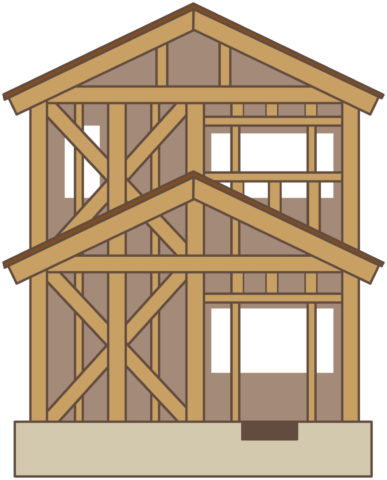

もっとわかりやすく言いましょう。例えて言うなら咬み合わせとは“建物の梁や柱などの骨組み”に相当します。そして歯並びとは“建物の外観”です。どんなに美しく綺麗な建物でも、骨組みに不具合があればその建物はいずれ崩壊してしまいますよね?それと同じです。どんなに綺麗な歯並びに見えても咬み合わせが悪ければお口の中の環境はどんどん悪化していきます。

以下に咬み合わせが原因で引き起こされるカラダの不調について書いていきますので、ぜひご自身の体調と照らし合わせながらご覧ください。

咬み合わせが影響するカラダの不調

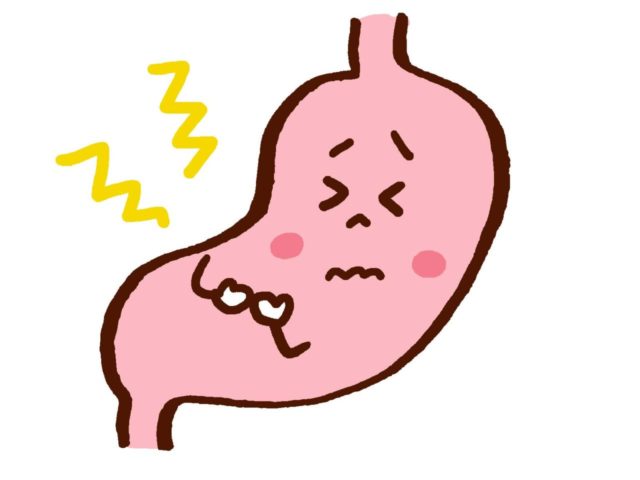

消化器官への負担

ヒトは上下の歯で上手に噛むことで食べ物を細かくします。しかし咬み合わせが悪いと、しっかり食べ物を噛むことができず、食べ物があまり小さくならない状態で飲み込んでしまうことになります。すると消化器官である胃や腸に負担をかけることになるのです。またあまり噛まないということは唾液の分泌が少ない状態であることにもなります。唾液に含まれる消化酵素が消化の働きを助けていますからこれも胃腸に負担がかかる要因になります。特に胃腸が弱い方はより負担がかかってしまうので注意が必要です。

ヒトは上下の歯で上手に噛むことで食べ物を細かくします。しかし咬み合わせが悪いと、しっかり食べ物を噛むことができず、食べ物があまり小さくならない状態で飲み込んでしまうことになります。すると消化器官である胃や腸に負担をかけることになるのです。またあまり噛まないということは唾液の分泌が少ない状態であることにもなります。唾液に含まれる消化酵素が消化の働きを助けていますからこれも胃腸に負担がかかる要因になります。特に胃腸が弱い方はより負担がかかってしまうので注意が必要です。

顎の筋力の衰え

咬み合わせが悪く食べ物を効率よく噛めないと、普段の食事も自然と柔らかいものばかりになり噛む力が弱くなります。これによりますます顎の力が衰えてしまいます。

顎関節症

咬み合わせが悪いことで顎の筋肉への負担が必要以上にかかると、顎の筋肉自体や顎の関節にも影響が及ばされます。症状としては「顎の痛み」、「口の開けづらさ」、「口の開閉時に起こる顎関節の音(カックン,コッキン等)」などです。

咬み合わせが悪いことで顎の筋肉への負担が必要以上にかかると、顎の筋肉自体や顎の関節にも影響が及ばされます。症状としては「顎の痛み」、「口の開けづらさ」、「口の開閉時に起こる顎関節の音(カックン,コッキン等)」などです。

なお顎関節症はむし歯・歯周病と並ぶ第三の歯科疾患とも言われています。もしこれらの症状があるようでしたら早急に歯科での受診をおすすめします。

腰痛

咬み合わせが悪く顎のズレが起こると、そのズレを補正しようとしてカラダ全体にもズレが生じます。その結果姿勢が悪くなるのです。そうすると、腰の筋肉が硬直し過緊張の状態になったり、腰椎のズレや圧迫により痛みが引き起こされたりすることもあります。

頭痛

悪い咬み合わせにより顎の周囲の筋肉が異常に緊張・疲弊し、その後それらの筋肉が硬くなり血行が悪くなります。これにより頭痛が引き起こされるのです。長年片頭痛で悩んでいて医科で原因がわからないといった方の場合、咬み合わせ(もしくは食いしばり)が原因のことも考えられます。

肩こり

頭痛と同様です。顎の筋肉から首、肩にかけて筋肉が極度に緊張し、筋肉の血行が悪くなることで引き起こされます。慢性的な凝りや痛みの原因にもなります。

耳鳴り

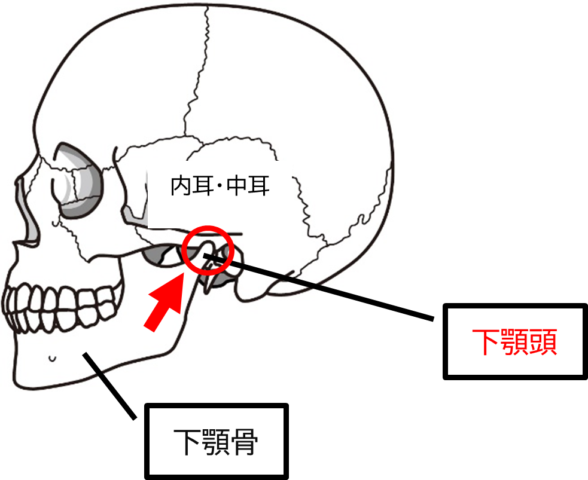

咬み合わせが悪い人の多くは顎の骨が後方へ少しずれていることがあります。それにより耳の管が下顎頭と呼ばれる下顎の一部により圧迫されます。(イラストの赤矢印)そのため耳鳴りが引き起こされます。

咬み合わせが悪い人の多くは顎の骨が後方へ少しずれていることがあります。それにより耳の管が下顎頭と呼ばれる下顎の一部により圧迫されます。(イラストの赤矢印)そのため耳鳴りが引き起こされます。

咬み合わせが悪くなる原因は?

良い咬み合わせとは「上下左右の歯が均等に咬み合い、噛む筋肉や関節に負担がかからない状態」を言います。もともと生まれもった骨格や歯の生え方にもよりますが、以下は咬み合わせを悪化させる原因となりますのでご注意下さい。

むし歯や歯周病を放置

むし歯で歯が溶けていたり歯周病で歯が傾いていたりすると、上顎と下顎の間隔が狭くなり咬み合わせが低くなります。また酸蝕症で歯が溶けてしまった場合にも同様に咬み合わせが低くなり悪化する原因になります。

歯がないまま放置

むし歯や怪我などによりいずれかの歯が欠損したまま放置していると、周囲の歯の移動が起こります。これにより咬み合わせに悪影響が出てきます。

不適合な被せ物や入れ歯の使用

むし歯治療の際の被せ物や入れ歯が自身に合っていない場合、残存歯全体に負担がかかり、咬み合わせに影響を及ぼします。

歯ぎしりや食いしばり

歯がすり減り上顎と下顎の間隔に変化が生じるため、咬み合わせに影響があります。また歯ぎしりや食いしばりは咬み合わせだけではなく、歯1本1本にもダメージがあるため歯の寿命にも関わります。

日常生活での癖

足を組んで座ったり、頬杖をついて座ったりなどはカラダ全体の歪みにつながります。

足を組んで座ったり、頬杖をついて座ったりなどはカラダ全体の歪みにつながります。

例えば、足の不安定さをカバーし倒れないようにするために猫背の姿勢をとる人がいます。これは頭を前に出す姿勢となりこれにより口が開きやすくなります。口が常に開くと口呼吸、そして舌が正しい位置にポジショニングされなくなり歯並びに影響します。歯の並びがずれるということはひいては咬み合わせに変化が起こるということです。

電車の中やデスクワークの人を見ていると足を組んで座っているのをよく見かけます。またスマートフォンの普及もあり動画を眺める中で頬杖もつきがちではないでしょうか。

ヒトのカラダはそれぞれの部位が骨と筋肉で連動していますから、姿勢が悪くなるということはカラダ全体に影響を及ぼすということを覚えておきましょう。

いかがでしたか。

「たかが咬み合わせ、されど咬み合わせ」

いかに咬み合わせがカラダの健康維持のために大切かお分かりいただたら嬉しいです。

もし今このブログを読みながら『長年医科に通院して薬を服用しているけど一向に改善されないわ』などといったお悩みがある方がいらっしゃいましたら、ぜひセカンドオピニオンとしてかかりつけの歯医者さんにご相談されてみてはいかがでしょうか。ビバ歯科・矯正小児歯科でも皆様の健康のお手伝いができれば幸いです。